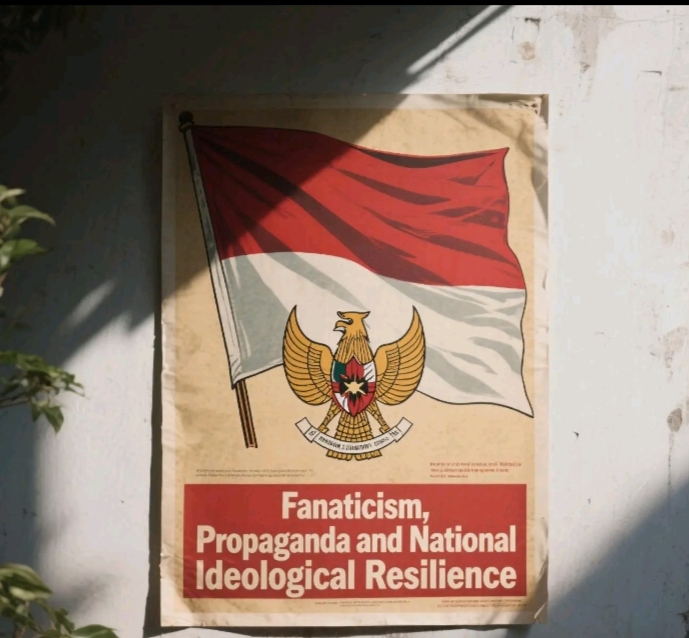

Abstrak

Tulisan ini menelusuri benang merah antara fanatisme, propaganda, dan ketahanan ideologi bangsa dari masa ke masa-dari Berlin di era Hitler hingga Jakarta di era media sosial. Dengan gaya populer dan satir, esai ini menyoroti bagaimana kekuasaan, dari Nazi hingga Orde Baru dan kini algoritma digital, sama-sama menggunakan teknik pengendalian pikiran publik. Dalam konteks Indonesia, tulisan ini mengaitkan propaganda dengan praktik mobilisasi sosial – dari kaderisasi politik ala Pater Beek, operasi preman dan eks-NII di masa Orde Baru, hingga “tentara tagar” di zaman demokrasi digital.

Dari Berlin ke Jakarta: Nasionalisme yang Berganti Baju

Ketika sedang scroll di Twitter – atau X, bagi yang masih percaya rebranding itu penting – saya menemukan video viral sekelompok perempuan bersemangat bersumpah akan ber-BH dan berkacut untuk berdemo jika junjungannya terus “dihina.” Saya bukan kaget karena gaya protesnya, tapi karena ini adalah bentuk baru nasionalisme berbasis pakaian dalam.

Sejenak saya teringat pada sejarah Jerman 1930-an: rakyat yang begitu percaya pada keunggulan ras Arya hingga menelan mentah setiap kata pemimpinnya. Jika di masa Hitler ada “propaganda kementerian,” kini ada “divisi konten kreator.” Bedanya, dulu orang berbaris di lapangan, kini orang berdebat di kolom komentar.

Propaganda, Perut, dan Pikiran yang Terkendali

Hitler tidak naik sendiri. Ia punya tangan kanan bernama Joseph Goebbels, Menteri Propaganda yang merancang mimpi bahwa bangsa Arya adalah ras unggul yang ditakdirkan memimpin dunia. Strateginya sederhana dan efektif: kendalikan perut, maka pikiran akan ikut tunduk.

Ketika perut lapar, rasionalitas beristirahat. Ketika ketakutan disebar, kritik menguap. Ironisnya, beberapa elite politik masa kini masih percaya teori klasik itu: beri sedikit makan, biarkan sedikit lapar, rakyat akan lebih sibuk bertahan hidup ketimbang berpikir kritis.

Fanatisme lahir bukan dari kemakmuran, tapi dari keputusasaan. Ia tumbuh di tanah yang kering dari keadilan, disirami propaganda, dan dipupuk oleh rasa takut kehilangan “pemimpin penyelamat.”

Pater Beek, Ali Moertopo, dan Pola Kaderisasi Orde Baru

Jika Jerman punya Goebbels, Indonesia punya Joop Beek. Pater Jesuit asal Belanda ini, bersama Ali Moertopo, merancang kaderisasi politik untuk memperkuat rezim Orde Baru lewat pelatihan Kasebul (Kaderisasi Sebulan). Para peserta diajarkan loyalitas tanpa syarat, disiplin militer, dan ketahanan menghadapi lapar serta frustrasi-karena dalam dunia kekuasaan, perut kosong dianggap ujian keteguhan ideologis.

Jaringan yang lahir dari pelatihan ini menjadi alat konsolidasi kekuasaan, terutama untuk menghadapi oposisi Islam dan kekuatan politik yang dianggap mengancam stabilitas negara.

Tidak berhenti di situ, jaringan ini juga memanfaatkan kelompok eks-NII dan preman politik. Mereka dimobilisasi di berbagai daerah menjelang pemilu, terutama untuk menekan basis oposisi. Setelah tak dibutuhkan, banyak yang “dinetralisasi” lewat operasi keamanan. Sejarah mencatat, antara 1983–1985, Operasi Petrus (Penembakan Misterius) menjadi simbol dari bagaimana negara menggunakan teror untuk menegakkan keteraturan yang semu.

Mobilisasi dan Keterlibatan Asing

Dalam kacamata geopolitik, mobilisasi massa dan pembentukan jaringan loyalis di Indonesia tidak sepenuhnya domestik. Di tengah Perang Dingin, intelijen Barat berkepentingan menjaga Indonesia agar tidak jatuh ke tangan komunisme. Maka, strategi kontrol ideologi dilakukan bukan hanya lewat militer dan intelijen lokal, tapi juga lewat lembaga keagamaan dan pendidikan.

Skenario ini menjadikan propaganda sebagai “senjata lunak” (soft weapon) yang bekerja melalui narasi nasionalisme, dan ancaman eksternal. Semua demi satu tujuan: stabilitas kekuasaan. Tapi seperti pepatah klasik, “ketika stabilitas menjadi mantra kekuasaan,” kebenaran jadi korban pertamanya.

Fanatisme Digital: Dari Orasi ke Algoritma

Fanatisme tidak mati, ia hanya berganti platform. Dulu megafon dipegang orator di lapangan, kini dipegang admin akun X dengan ribuan pengikut. Narasi kesetiaan tanpa batas berpindah dari spanduk ke tagar.

Rakyat yang dulu berbaris di stadion kini berjibaku di kolom komentar, membela figur yang bahkan tak mengenal nama mereka. Algoritma menjadi narasi apa yang ingin kita dengar, bukan apa yang perlu kita pikirkan.

Fanatisme modern tumbuh dari kelelahan berpikir. Ketika politik terasa rumit, orang mencari kesederhanaan: siapa kawan, siapa lawan. Dalam logika hitam putih itu, kritik dianggap penghianatan, dan kebenaran tak lebih dari hasil editan video.

Rasionalitas yang Terkubur

Video perempuan berkacut itu hanyalah gejala, bukan penyakit. Ia menandai hilangnya daya pikir di tengah banjir fanatisme. Ketika kritik dikubur oleh pujian, dan akal sehat dikorbankan demi rasa bangga semu, maka bangsa sedang berjalan mundur sambil yakin menuju kemajuan.

Negara menjadi panggung besar, tempat para aktor memainkan peran dengan naskah yang mereka lupa hafalkan. Kita sibuk mencari siapa yang paling cinta bangsa, bukan siapa yang paling waras berpikir.

Psikopat di Balik Kekuasaan

Menurut psikolog politik Fred Coolidge (2007), Hitler menunjukkan gejala kepribadian narsistik dan psikopatik: pesona karismatik, haus pujian, dan tidak mengenal empati. Kombinasi sempurna untuk menciptakan bencana politik.

Sayangnya, sejarah tidak berhenti di Hitler. Dunia modern masih memelihara bibit-bibit yang sama. Setiap kali kekuasaan didewakan dan kritik dimatikan, kita membuka pintu bagi psikopat baru dalam jas pejabat.

Beberapa negara kini menerapkan psychological screening untuk pejabat tinggi negara. Indonesia seharusnya bisa meniru-bukan demi gengsi, tapi demi keselamatan nasional. Sebab kekuasaan di tangan orang yang tidak stabil lebih berbahaya daripada senjata tanpa pelatuk.

Ketahanan Ideologi dan Peran Keluarga

Ketahanan ideologi bangsa tidak hanya soal doktrin kenegaraan, tapi juga soal ketahanan keluarga. Propaganda bekerja efektif karena menemukan ruang kosong keluarga yang tidak lagi menjadi tempat berdialog, sekolah yang kehilangan fungsi membentuk nalar kritis, dan masyarakat yang terlalu sibuk berkompetisi untuk berpikir bersama.

Fanatisme tumbuh subur ketika keluarga berhenti mengajarkan empati. Ketika ruang publik penuh kebencian, ruang privat menjadi satu-satunya benteng terakhir. Jika benteng itu runtuh, maka propaganda tak lagi perlu bekerja keras-ia tinggal menyalakan notifikasi.

Penutup: Cinta Buta dan Negara Luka

Fanatisme tidak butuh alasan, cukup arah. Ia hidup dari rasa takut, tumbuh dari harapan palsu, dan berbuah kesetiaan yang tak mengenal logika.

Negara yang membiarkan warganya mencintai tanpa berpikir, sejatinya sedang menulis tragedi dengan tinta demokrasi. Demokrasi tanpa nalar bukanlah kebebasan, melainkan panggung sandiwara di mana semua aktor berebut peran.

Dan seperti biasa, penonton akan bertepuk tangan – tanpa sadar mereka ikut memainkan lakon yang sama: setia tapi buta.

Daftar Pustaka

Coolidge, F. L., et al. (2007). Understanding Madmen: DSM-IV Assessment of Adolf Hitler.

Komnas HAM. (2012). Laporan Penyelidikan Kasus Penembakan Misterius 1983–1985.

Historiek.nl. (2025). Pater Joop Beek dan Orde Baru.

Tempo Arsip. (1984). Operasi Petrus dan Politik Ketakutan.

Pew Research Center. (2024). Social Media and Democracy.

Heryanto, A. (1999). Propaganda dan Kekuasaan di Orde Baru.

Oleh: Novita Sari Yahya

Penulis dan peneliti